En la historia universal de la música, el último siglo ha sido, sin dudas, el de la hegemonía de las músicas de América. Entre los siglos XVII y XIX, la música elaborada europea –a la que se conoce sencillamente como “música clásica”– había experimentado un proceso tan extraordinario de desarrollo que parecía que sus principios constitutivos se convertirían en la base “universal” de todas las formas de expresión sonora, opacando otras tradiciones musicales al punto que aparecían como condenadas a desaparecer o a folclorizarse. Es significativo que los desafíos más decisivos para la hegemonía absoluta de esta música surgieran no desde otras tradiciones musicales, tampoco de los conflictos internos del centro de la modernidad europea, sino desde los márgenes de su propia expansión territorial, los márgenes americanos de lo que vino a llamarse “Occidente”.

Desde el mundo afroamericano –que es y no es (simultáneamente) “Occidente”–, durante décadas discriminado y marginado, fueron constituyéndose unas prácticas y expresiones sonoras analizadas aquí como “músicas mulatas” que, incluso en tiempos de acelerada globalización, obstaculizaron la hegemonía previamente incuestionada de las prácticas sonoras de la “alta cultura” europea. A finales del siglo XIX, la afrocaribeña habanera (en sus vertientes de danza, merengue y danzón); en la primera mitad del siglo XX, el jazz de los Estados Unidos, de clara influencia afro, la rumba y el bolero afrocaribeños, el tango afroamericano (del cono sur) y el samba afrobrasileño; y en la segunda mitad, los afronorteamericanos rock y hip-hop (prontamente internacionalizados por haberse conformado en el seno del país americano, que en los inicios de esa segunda mitad de siglo se convirtió en el nuevo centro hegemónico de “Occidente”), pero también la bossa nova brasileña, el pop “tropical” del Miami sound, el calipso, el reggae, el reggaetón, el souk, la salsa y el jazz latino del Caribe, así como las músicas “clásicas” sincopadas de Gershwin, Heitor Villa-Lobos, Ernesto Lecuona, Astor Piazzolla, Leo Brouwer y Ernesto Cordero, entre otros, han tocado una fibra fundamental en la sensibilidad, no sólo de los naturales de sus áreas de origen, sino en general de muchas personas de todas partes del mundo, arropando incluso a los propios centros de la cultura “occidental”. A lo largo de esta entrada se examinarán estos fenómenos.

Sobre el término

Por su valor descriptivo y sintético, acuñamos aquí la expresión de músicas “mulatas”, aunque siempre con el segundo término entrecomillado debido a los reparos comunes en el continente con respecto a este concepto. “Mulato” se utilizó originalmente como una forma despreciativa para referir al mestizaje “racial” entre europeos y africanos. Si se denomina así a algunos tipos de música, podría darse a entender que su rasgo característico se constituye en la “impureza” de la combinación de elementos, como los rasgos somáticos en la genética. Sin embargo, el habla popular latinoamericana se distingue por transformar positivamente términos en su origen peyorativos. Así, en este texto, el “mulataje” musical designa un proceso enriquecedor de la hibridez.

Músicas “mulatas”: modernidad y mercado

Previo al surgimiento de la modernidad, la producción, la circulación y la “utilización” de la música constituían un fenómeno prácticamente simultáneo, generándose una amplia variedad de expresiones sonoras, territorialmente definidas. La descripción de la rica multiplicidad de músicas tradicionales latinoamericanas queda fuera del alcance de esta Enciclopedia, que examina los procesos del último siglo y se concentra en aquellos de las últimas décadas. Al ser invadida la música por la cultura letrada, con el desarrollo de la notación o escritura musical, se inició un importante proceso de diferenciación entre estas esferas: la elaboración y expresión sonora de significados pasaron a estar mediatizadas por la comunicación. Este proceso alcanzó proporciones dramáticas con –parafraseando a Walter Benjamin– la reproducción mecánica del arte de los sonidos: con el surgimiento de los medios de comunicación modernos (radio, grabación, televisión, videos, etc.) y, concomitantemente, una aguda penetración del mercado, es decir, lo que algunos analistas prefieren llamar “cultura de masas”. Este fenómeno se inició alrededor del 1920 con las grabaciones comerciales, la victrola y la radio, precisamente cuando se fueron cristalizando y popularizando las músicas “mulatas” de América. La relación entre su producción, circulación y consumo resulta analíticamente inseparable de los significados sociales que expresan.

Podría considerarse una enorme limitación de una estrecha visión sociológica pasar por alto la dimensión estética y artística de la música. Pero, habiendo atravesado un proceso de diferenciación entre su generación y su realización, resulta igualmente limitante ignorar la existencia de las redes establecidas por la comunicación social y el mercado, a través de las cuales se “realizan” sus significados. Los significados de las músicas de América en estos tiempos están, pues, tanto en su sonoridad, como en sus prácticas.

A partir del capitalismo (y, particularmente en su etapa fordista de consumo masivo), diversas artes –y, de manera muy especial, la música– se han tornado también mercancías. Hoy, la industria musical es una importante generadora de ingresos, y las músicas de América acaparan una altísima proporción de los réditos totales. Las “estrellas” de la performance (muchas de ellas de origen latinoamericano) ganaron fortunas; ciertos géneros musicales se convirtieron en uno de los más importantes medios de mejora económica y ascenso social, y el sueño del estrellato, en una de las más poderosas ilusiones en el mundo popular.

- Presentación de músicos callejeros en el Callejón de Hamel, en La Habana, Cuba, en diciembre de 2011 (Sachi Gahan/Creative Commons)

Raíces de las sonoridades americanas

Las músicas “mulatas” de América constituyen sonoridades básicamente “occidentales” en sus expresiones melódicas y armónicas. Se edifican –como la música “occidental”– sobre un universo sonoro de doce sonidos organizado en escalas de siete. Pero, a diferencia de la sucesión temporal lineal alrededor de la cual se estructuran las melodías y armonías en “Ocidente” –es decir, sus metros predominantes de 3/4 y 4/4 (sumandos de 7 y múltiplos de 12), constituidos por combinaciones de unidades equivalentes “with a regularly recurrent accent on the first beat of each group”, en palabras del Harvard Dictionary of Music–, las músicas “mulatas” de América adoptaron de su otra tradición constitutiva, África, el sistema metronómico de claves, conformado por patrones de unidades –golpes o silencios– de variadas dimensiones temporales, donde los acentos no se establecen necesariamente al inicio del patrón, sino que se encuentran diseminados de acuerdo a los distintos tipos de combinación de tiempos. La clave 3-2 que define la métrica de la mayor parte de la música hispanocaribeña se representa en notación “occidental” así:

Otros ejemplos de clave, entre numerosas variaciones, son la clave del samba

y la clave 2-3

utilizada en la bomba holandé puertorriqueña –de origen curazoleño–, en el guaguancó habanero y matancero, y en la mayor parte de la música de la santería cubana.

Contrario al tiempo lineal de la idea del “progreso” de la modernidad “occidental”, las claves ordenan el desarrollo temporal de las melodías y sus progresiones armónicas en una concepción heterogénea del tiempo: no como flujo a la manera de una onda, sino a base de claves constituidas por pulsaciones variadas, expresando una multiplicidad de entrecruzamientos temporales. Esta concepción del tiempo, heredada en América de las músicas africanas, representa mejor la realidad histórica –cotidianamente vivida– de las sociedades del “nuevo mundo”, es decir, la simultaneidad de tiempos históricos diversos que han expresado magistralmente dos de sus más importantes movimientos culturales: la literatura latinoamericana del boom del realismo mágico y la más destacada sociología de la dependencia.

Al intentar ordenar en la notación de la modernidad “occidental” composiciones en métrica de clave, se produce una irregularidad en los acentos que su musicología ha denominado como formas “sincopadas”, que caracterizarían –según esa musicología– a todas las músicas “mulatas”. La métrica en clave genera, para oídos eurocéntricos acostumbrados a metros que expresan un tiempo lineal, la imagen de una particular disposición al caos. Citando nuevamente la “autorizada” voz del Harvard Dictionary of Music: “Syncopation is […] any deliberate disturbance of the normal pulse of meter”.

Entendiendo por “normal”, obviamente, los metros que expresan un tiempo progresivo lineal.

Los ritmos, la danza y la percusión

La métrica de clave estimula la elaboración rítmica, pero no debe confundirse con el ritmo. Sobre cada clave se elaboran numerosos ritmos distintos y combinaciones polirrítmicas que caracterizan los diversos géneros que conforman una tradición musical. Por ejemplo, la clave 3-2, en diferentes tiempos, subyace métricamente tanto a algunas de las más señoriales danzas y románticos boleros como a la más bullanguera guaracha, el son cubano, el tamborito panameño, la plena festiva y el melancólico seis mapeyé puertorriqueños, y a la mayoría de las combinaciones polirrítmicas de la salsa.

Como la métrica de clave estimula la elaboración rítmica, la herencia sonora africana en América se manifestó, no sólo en expresiones de aquella mayor variedad rítmica que diferencia a las músicas “mulatas” de su raíz “occidental”, sino también, más asociada al timbre de la percusión (los agentes de elaboración rítmica por excelencia). En las tres grandes familias culturales que se “encontraron” en América existían tambores. Pero, mientras en la tradición europea, con su énfasis en tiempos simples ordenados en una regularidad métrica, fueron relegados paulatinamente al papel de acompañantes, en la africana se consideraron fundamentales para la elaboración musical. No es de sorprendernos que en diversos lugares de América, tan lejanos entre sí como Nueva Orleáns, el Caribe, Ecuador, Brasil y Paraguay, palabras cuya etimología remiten a los nombres africanos de tambor (bámboula, tumba, bomba, etc.), fueran aquellas con las cuales se denominaría la música tradicional más apegada a dicha herencia étnica.

Desde Uruguay hasta la cuenca del Caribe, las músicas profanas tradicionales de afrodescendientes son casi invariablemente rituales de comunicación entre tocadores de tambor y bailarines, en los cuales un tambor marca el ritmo básico y otro elabora numerosas variaciones de ese ritmo en repiqueteos improvisados, mientras los bailarines en conjunto siguen el toque e individualmente o en parejas “dialogan” con el tambor improvisador. En África existían también músicas de elevada elaboración melódica, pero las prácticas de aculturación desarrolladas por el sistema esclavista, que agrupaba esclavos de distintas procedencias para dificultarles su comunicación, hicieron que su herencia sonora principal en América se diera a niveles rítmicos, cuyas prácticas compartían áreas geográficas más amplias que los territorios de las familias lingüísticas. Las músicas de los afrodescendientes en América son, pues, muy elaboradas rítmica y coreográficamente, aunque melódicamente sencillas. Las músicas “mulatas” heredaron de las músicas negras su riqueza rítmica y coreográfica.

Prácticas musicales descentradas

En términos de estructura y prácticas de elaboración musical, las culturas “mulatas” americanas desarrollaron elementos compartidos propios, distintos a los de sus tradiciones. La conflictiva hibridez de su colonización constitutiva y la multiplicidad de entrecruzamientos temporales en su cotidianidad y devenir histórico fueron generando una formación cultural descentrada, que chocó con la creciente cosmovisión iluminista de la trayectoria de sus metrópolis coloniales, identificadas con la modernidad y el progreso: con la visión de un tiempo lineal que conducía a estados “superiores” de bienestar. La música “occidental” fue experimentando una sistematización racional en torno a los principios iluministas ordenadores del conocimiento que, en la expansión territorial de “Occidente”, se presentaban como “universales”. Éstos se basaban en la noción centralizadora de sistema, como conjunto complejo ordenado por leyes racionales básicas reguladoras a través de las cuales todo gravitaría hacia un centro: monismo laico secuela de su tradición monoteísta.

A partir del siglo XVII, el proceso racionalizador “occidental”, con su secularización progresista, liberó la expresión sonora de su ámbito comunal inmediato del ritual y el mito, con lo cual facilitó la creatividad individual y fortaleció su dimensión autónoma como arte. Comenzó a primar la idea de la composición: un creador individual que, antes que se “interpretara” la música, había pensado y elaborado los posibles desarrollos de unas ideas sonoras. Ello presuponía la noción de la pieza musical como universo definido delimitado, con un principio, desarrollo, clímax y final identificables al oído; como, precisamente, una forma “redondeada”, un sistema, lo que presuponía, a su vez, unas relaciones recíprocas entre sus componentes y leyes racionales que gobernaban dichas relaciones. El monocentrismo conceptual de la “modernidad occidental” presionaba, como en la ley de la gravedad de sus ciencias físicas newtonianas, a que todos los elementos sonoros gravitaran en torno al principio central de la expresión individual, que es la tonada. Todo desarrollo de los diversos recursos sonoros –armonía, ritmo, texturas, timbres, etc.– se visualizaba “complementario” y, por lo tanto, supeditado a la melodía y a sus leyes de la tonalidad.

Durante el siglo XIX, la creciente complejidad en la división social del trabajo de la Revolución Industrial se manifestó a nivel sonoro en la transformación del cantar unísono en conjuntos vocales polifónicos cada vez más complejos y jerarquizados. La gran música sinfónica presentaba la imagen de la gran industria. Como aquella, manifestaba la tensión entre la producción colectiva y el diseño o control individual (muchas personas tocando lo que una componía y dirigía); entre el enriquecimiento extraordinario de las capacidades individuales (del compositor) y el empobrecimiento o creciente pasividad del papel de la mayoría (los músicos y receptores de la sonoridad) en lo producido. Este desarrollo representó en “Occidente” el predominio del canto sobre el baile, de la composición sobre la improvisación, de la expresión individual sobre la intercomunicación comunal, y de lo verbal sobre lo corporal, que en la cosmovisión iluminista significaba también el predominio de lo conceptual sobre lo impulsivo o de la mente sobre la naturaleza.

Por otro lado, la formación cultural descentrada de las sociedades “mulatas” se fortalecía con el politeísmo animista en muchas expresiones de la religiosidad afroamericana, principalmente en Cuba, Haití, Trinidad y Tobago y Brasil, y con un catolicismo popular donde las diversas vírgenes y santos son motivos de culto por sí mismos, relegando al central(izante) Dios padre a un plano secundario. Esta estructura sentimental anticentralista se manifestó en –o generó– unas prácticas de elaboración musical donde se otorgó voz propia a la armonía y, sobre todo –por la fuerza de su herencia sonora africana–, al ritmo, además de la que expresaba la melodía. Es decir, la elaboración musical no se supeditó a un principio ordenador unidimensional; más bien se establecieron prácticas de diálogo entre los diversos elementos sonoros. Cuestionando la pretensión centralizadora “occidental”, el diálogo descentrado entre tonada, armonía y ritmo representó –frente al universo sistémico newtoniano, como conjunto integrado de relaciones recíprocas infinitamente repetibles– un explorar las complejidades entre el ser y el convertirse; de ahí la importancia también en estas músicas “mulatas” de la seducción en el baile, como “invitación” erótica sugerida, sin desenlace determinado.

Composición “abierta” e improvisación

Las músicas tradicionales de afrodescendientes en América Latina se conforman en torno a lo que se denomina eventos sonoros “abiertos”, en los cuales, en una recuperación ritual de la memoria, diversos ejecutantes comienzan un intercambio musical improvisado con duración impredecible: su desarrollo depende de la intensidad de la intercomunicación. Las músicas “mulatas” integran la riqueza de esta espontaneidad tradicional a la intensidad dramática de la composición, a través de unas prácticas musicales que combinan las sonoridades “abiertas” con la forma sistémica “redondeada”. Veamos algunas de estas prácticas “mulatas” compartidas.

En estas músicas existe, como en “Occidente”, la composición, pero no se pretende que el compositor lo determine todo. Su práctica de composición se basa en el reconocimiento de la presencia de otros e, intrínsecamente vinculado a ello, en una visión de la música, no sólo como expresión individual, sino también como comunicación multidireccional. La composición “mulata” promueve la participación activa entre los músicos y cantantes, a quienes se les permite la incorporación de giros y frases a través de los cuales manifiestan su virtuosismo y la individualidad de sus estilos propios. Además, combinando las formas “abierta” y “redondeada”, se incluyen secciones específicas dedicadas a la manifestación del virtuosismo de los diversos componentes de un conjunto musical, lo que en el jazz se conoce como jam sessions y en la música tropical caribeña, como descargas y, a nivel vocal, como soneos.

En estas prácticas, la improvisación es un fenómeno de comunicación, pues los soneos se improvisan sobre la base de lo que el compositor quiso expresar, y las descargas se basan también en el entrejuego con la improvisación de los demás instrumentistas, generándose un encadenamiento de improvisaciones virtuosistas en las que cada instrumentista que se lanza al ruedo debe dialogar tanto con el compositor como con todos los instrumentistas que le han precedido en el encadenamiento. Estas improvisaciones –presentes en la mayoría de las músicas “mulatas”– no son, pues, manifestaciones individuales, sino expresiones de individualidad en una labor de conjunto. La composición no es, por lo tanto, individual, sino una práctica colaborativa, que quiebra, en la producción simbólica, la teoría del individualismo posesivo tan importante para la organización política en las sociedades “occidentales” modernas. La improvisación es una relación comunicativa que expresa reciprocidad, característica de lo comunal, donde la individualidad se constituye no en términos de lo que busca o lo que recibe (como en la cosmovisión burguesa), sino de lo que ofrece, de lo que da. Las individualidades no se diluyen en la colectividad, pero tienen sentido sólo en los términos de ésta.

La comunicación a través de la cual se elabora la sonoridad en las músicas “mulatas” no se da únicamente entre los que producen la música (compositor, cantantes e instrumentistas), sino también entre ellos y sus “receptores”, los que la utilizan o consumen. El público de las músicas “mulatas” –contrariamente a la tradición “clásica occidental”– rara vez es pasivo. Se comunica constantemente con los músicos de diversas formas pero, sobre todo (siguiendo su herencia de las músicas negras), bailando. Esta comunicación es muy importante para el desarrollo espontáneo de la improvisación, pues los músicos responden a esas “vibraciones” en torno a lo que están tocando o cantando y, en ese sentido, se quiebra la división tajante entre productores y “consumidores” en la elaboración musical. Esta práctica quiebra también, la concepción de la composición como universo predeterminado, infinitamente repetible por la partitura, ante la incorporación constante de la sorpresa.

Una última práctica de elaboración musical compartida entre las músicas “mulatas” de América se encuentra en la valoración que otorgan a la heterogeneidad de los timbres, es decir a quebrar la jerarquía entre los distintos agentes sonoros. Las músicas “mulatas” aprovechan la tradición polivocal y la riqueza instrumental desarrollada por la modernidad “occidental”, pero quebrando las jerarquías que aquella estableció. Fueron rompiendo con la idea de que unos instrumentos llevan “la voz cantante”, mientras otros los “acompañan”. Desarrollaron, en cambio, una sonoridad de conjunto basada en una descentrada multiplicación integrada de timbres, ejerciendo –cada uno– su voz propia. El liderazgo de estos conjuntos, contrariamente a la tradición del concertino en la gran música de la modernidad “occidental”, puede ejercerse desde el bajo, el trombón, la percusión, el piano o la voz: en la elaboración virtuosista de los jam sessions o de las descargas pueden participar tanto los instrumentos melódicos históricamente valorados por la modernidad occidental –el violín o el piano–, como aquellos que ésta había subvalorado: principalmente los que están fuera del universo tonal, los de percusión.

En las sociedades latinoamericanas –cuyas músicas tradicionales entremezclan diversas herencias étnicas–, los distintos instrumentos fueron asociándose con identidades sociales particulares. En la mayoría de los países, el violín se identificó con la tradición europea, mientras la percusión con la africana, y las flautas, principalmente, con la indígena; la guitarra, el cuatro, el tres y el güiro con el campesinado, y los vientos-metal con los trabajadores urbanos de oficios, los artesanos, etc. Ello, en términos generales, pues existen importantes variaciones regionales (por ejemplo, el violín en Brasil –con la rebeca– se asoció al campesinado, como en algunos lugares de los Estados Unidos y entre los indígenas guaraníes). La valoración que las músicas “mulatas” otorgan a la heterogeneidad de sus timbres conlleva implicaciones fundamentales en torno a las concepciones de la sociabilidad: reafirma la utopía de lo comunal y de una democracia social que valora el respeto de las diferencias.

A través de un rico polirrítmico de voz propia, del diálogo tenso (asistémico) entre melodía, armonía y ritmo, de una métrica de claves, y de la combinación del sentido dramático de la canción “redondeada” con la apertura improvisadora de los soneos, jam sessions o descargas, las músicas “mulatas” afroamericanas intentaron reunir el canto con el baile, el romanticismo con el erotismo, la composición y la improvisación, lo conceptual estructurado con la espontaneidad corporal, y la expresión individual con la intercomunicación comunal.

- Mariachis tocando en Tenampa, México (Guillaume Corpart Muller/Wikimedia Commons)

Plebeyos y burgueses en el salón de baile

La emergencia y la trayectoria de las músicas “mulatas” de América está indisolublemente vinculada al desarrollo del baile social, en parejas, de salón. En la literatura histórica existen numerosas referencias a la importancia del baile en las músicas tradicionales de América Latina, pero en éstas el baile se manifestaba, fundamentalmente, como una actividad grupal, similar a los country dances europeos y a sus bailes aristocráticos de figuras, como la gavota o el minué. Se daba en contextos sociales muy variados, como las celebraciones de cosechas, los rituales religiosos o los vinculados a la incorporación a la sociedad adulta de los jóvenes en la pubertad.

En la vertiente afrodescendiente de estas músicas tradicionales existía ya la importancia y autonomía del individuo y la pareja, pero sin abrazarse, pues en la herencia africana el abrazo simboliza el clímax de los ritos de fertilidad: la copulación. Contamos, por ejemplo, con descripciones de rumbas donde una pareja baila sin tocarse: ella incitando y, a su vez, esquivando el abrazo ante el acoso erótico insistente del bailarín varón.

El baile en pareja, asociado a los ritos de fertilidad en las músicas consideradas “primitivas”, no llegó a ser parte de los bailes de salón europeos sino bien entrado el siglo XVIII. Al comienzo, por medio de una combinación de pasos en pareja con figuras grupales en la contradanza y, posteriormente, con el desarrollo del vals (waltz, enteramente de parejas), como parte de la transformación burguesa de la cultura aristocrática: un desplazamiento fundamental en la conformación de las relaciones entre géneros de la modernidad.

El baile de parejas abrazadas se introdujo en la sociedad latinoamericana a comienzos del siglo XIX como, según fuentes de la época, un “eco repetido de los de Europa”. En ese sentido, siguiendo la oposición binaria dicotómica “occidental” entre civilización (identificada con el raciocinio) y barbarie (asociada a la naturaleza y, por ende, en términos humanos, al cuerpo), el baile de parejas entrelazadas se canalizó como “baile de salón”, frente a los “bárbaros” bailes populares que no se distanciaban de la naturaleza como eran en general los de los afrodescendientes. Del salón burgués o señorial se desplazó a los demás sectores sociales, algunos de los cuales participaban también de aquella otra trayectoria bailable que partía de la herencia africana. Combinando ambas trayectorias, hacia mediados del siglo XIX, sobre todo en el Caribe y en Brasil, fueron creándose –de maneras irremediablemente problemáticas– nuevos bailes de salón de parejas entrelazadas con un distintivo carácter americano, cuyo ritmo más difundido internacionalmente fue la habanera.

Estos primeros bailes de salón americanos surgieron de una particular relación entre clases sociales en sociedades marcadas por la presencia de la esclavitud negra. Sus principales creadores y músicos fueron los trabajadores urbanos de oficio –los artesanos–, entre los cuales predominaban los negros libres y mulatos. Sin embargo, los destinatarios, en medida considerable, fueron las clases “superiores” de hacendados, comerciantes y profesionales, en cuyos casinos los salones servían para el encuentro social de su descendencia femenina y masculina y la perpetuación de la clase entre las “familias de bien”. En la conformación de los Estados nacionales, una de las maneras más comunes para integrar a los negros libres y mulatos a la ciudadanía consistió en su participación en los ejércitos (“carne de cañón”); y la formación en una música nacionalmente compartida fue dándose, sobre todo, en las bandas militares. Su timbre principal de expresión sonora fue, pues, el de los instrumentos de aquellas bandas: los vientos, principalmente los vientos-metal. Los artesanos vivían del trabajo manual y, en ese sentido, eran considerados –como los campesinos– “trabajadores”, pero compartían con las clases dominantes la urbanidad, la “civilización” que los distinguía de la barbarie natural. Llegaron a poseer también, por lo tanto, sus salones de baile.

Cuerpos bajo control

Las clases “superiores” enfrentaron con cierta ambigüedad la emergencia de esas nuevas “contradanzas del país” que, generalmente, combinaban una introducción en métrica europea o paseo con una sección bailable sincopada que fue tornándose cada vez más prolongada al punto que, en Cuba y México, vino a llamarse “danzón”. Por un lado, en el marco de un creciente nacionalismo musical en Europa, vieron con buenos ojos la consolidación de bailes de salón autóctonos que los representaran como países con su propia identidad y cultura, y estas nuevas danzas adquirieron prontamente sitios privilegiados en la simbología nacional de los Estados emergentes: el vals peruano, el merengue en la República Dominicana y la danza criolla en Cuba, Curaçao y Puerto Rico, entre otros. Por otro lado, temían la barbarie erótica que pudiera introducirse con sus ritmos sincopados.

Se trató de resolver esta tensión a través de dos procesos en la conformación de las culturas cívicas nacionales. Los músicos artesanos, que llevaban la minusvalía histórica de la herencia esclavista en su complexión “racial”, luchando por la respetabilidad que les permitiera ser considerados parte de la emergente sociedad civil nacional, camuflaron los ritmos sincopados con los instrumentos melódicos. En los conjuntos u orquestas de baile, los ritmos jamás se expresaban con tambor –con los timbres identificados con la herencia africana–, sino “melodizados” entre los arpegios de las armonías de los instrumentos de viento, los timbres heredados de las bandas militares.

En segundo lugar, se pretendió suprimir el erotismo subyacente al baile sincopado con la somatización de los modales. Mientras la distinción civilización-barbarie en Europa se identificó con la urbanidad frente al campo y se codificó, sobre todo, en modales de mesa que diferenciaban estos mundos en el umbral entre lo público y lo privado que constituyen las relaciones interpersonales “en sociedad”, en la conformación de las sociedades civiles americanas marcadas por la esclavitud racial, la distinción se centró en los comportamientos sociales asociados al cuerpo. La consolidación de los bailes de salón criollos se dio paralelamente a la emergencia de una codificación propiamente americana de la etiqueta: el Manual de urbanidad y buenas maneras conocido como “El Carreño”, escrito a mediados del siglo XIX en Venezuela –la primera región hispanocaribeña que experimentó un proceso de constitución nacional desde la centralidad del Estado– y muy pronto difundido por toda América Latina. Su autor –Manuel Antonio Carreño (1812-1874)– era, precisamente, un músico proveniente de sectores medios, luego “elevado” a la respetabilidad como ministro del gobierno nacional. “El Carreño” dictaminaba que el control cultivado sobre el cuerpo y sus impulsos naturales era la base de la civilidad: la continencia, que la Real Academia Española definió como

Virtud que modera y refrena las pasiones y afectos del ánimo, y hace que uno viva en sobriedad y templanza. [...] Dícese continencia porque contiene al hombre en su dignidad, y no deja que su apetito lo lleve a ser bestia. [...] Por antonomasia se entiende la templaza del apetito venéreo.

Los grandes debates en torno a los modales en la América “mulata” no se dieron respecto a la mesa, sino en la interrelación social del movimiento y la aproximación corporal por excelencia: el baile en pareja y sus primeras músicas “mulatas” –el merengue, la cumbia, el maxixe, el vals criollo, la danza del país y el danzón–.

Las grabaciones y la radio: bolero y tango

A partir de las músicas “mulatas” de América, el baile en pareja ha sido uno de los escenarios cotidianos centrales de las luchas sociales en el terreno movedizo de la hegemonía. Las armonías negociadas en las construcciones nacionales iniciales en América Latina, entre unas clases propietarias que requerían la deferencia de los subalternos y un artesanado “de color” que luchaba porque se lo reconociera como digno miembro de la sociedad civil, fueron desvaneciéndose con las transformaciones clasistas que conllevó el cambio de una economía marcada por relaciones esclavistas y señoriales a una economía dominada por las relaciones capitalistas de producción. La proletarización de los artesanos fue distanciando su cotidiano de las relaciones antes compartidas con las clases “superiores”; al mismo tiempo hubo una transformación interna de las “músicas nacionales” de salón en el sentido de que comenzaron a librarse de su carácter respetuoso, abandonando el camuflaje de la percusión y el disimulo del erotismo. Por otro lado, la desintegración de la agricultura tradicional llevó a numerosos campesinos a migrar a las grandes ciudades. Pero las ciudades del subdesarrollo no proveían suficientes empleos para atender a la proletarización, y fue emergiendo en éstas un populacho urbano arrabalero que ahogaba las penas de su desarraigo en cafetines y prostíbulos, donde el baile social de salón exacerbaba –ante ojos moralistas– su erotismo.

Estas transformaciones sociales de las primeras décadas del siglo XX transcurrían paralelamente al desarrollo de la reproducción mecánica de la música. En los años 90 del siglo XIX comenzó a producirse comercialmente el fonógrafo. Los primeros discos fueron grabaciones para los sectores pudientes, con suficientes recursos para comprar la nueva máquina. Se destacaron las grabaciones de arias de óperas, generalizando la importancia occidental de la canción frente a formas “abiertas” y bailables, que el pequeño formato del disco entonces no podía contener. Pero la economía norteamericana comenzaba a desarrollar el tipo de producción que le daría eventualmente su predominio mundial: la producción en masa para el amplio consumo personal o familiar. Una economía en expansión por el lado de la demanda no podía conformarse con la limitada producción de lujo, ni con la satisfacción de las necesidades básicas que exhibían límites naturales. Era imprescindible convertir, a través de la producción en masa, antiguos productos selectos en artículos de uso diario. En vistas de ello, hacia la segunda década del siglo XX, la compañía Víctor se lanzó a popularizar internacionalmente su Victor’s talking machine o victrola. Luego, la producción de discos adquirió importancia por sí misma; es decir, no sólo para estimular la venta de victrolas, sino por su propio potencial comercial. Ello vino acompañado del surgimiento de la radio. En 1922 se estableció en La Habana la primera estación de radio latinoamericana (la tercera en el mundo); en San Juan, pocos meses después, y el año siguiente, en México. La radio difundía tipos de música e intérpretes en la fugacidad de la transmisión, que los oyentes intentarían preservar con la compra del disco.

Para las compañías disqueras era conveniente grabar y difundir tipos de música que representaran un mercado amplio; que pudieran venderse en varios países y diversos contextos sociales. Para América Latina, este proceso sirvió de base para la sustitución del predominio de las músicas nacionales de salón por géneros que respondieran a la sensibilidad continental. En la transferencia de lo nacional a lo nómada se generalizaron, sobre todo, el bolero y el tango “abolerado” que combinaban el papel protagonista de la canción –fortalecidos por el formato inicial del disco–, el ritmo afrocaribeño y el acompañamiento violinístico de todo el campo latinoamericano, consiguiendo expresiones al mismo tiempo líricas y danzantes, en el encuentro transclasista de la intimidad. Contrarios a las músicas nacionales de salón, que expresaban inicialmente la hegemonía de las clases “superiores”, el bolero y el tango expresaban la estructura sentimental plebeya del populacho arrabalero.

Previo al desarrollo de la comercialización de la música, los intercambios musicales entre países se daban principalmente con las migraciones, las compañías itinerantes de espectáculos y, a un nivel cotidiano más generalizado, a través de los marinos mercantes, que llevaban la música más reciente de un puerto a otro. En los tres niveles, pero de manera especial en el último, predominó la interpretación de formato pequeño: la canción con acompañamiento de instrumentos que fueran fáciles de transportar y que pudieran proveer por sí solos elementos melódicos, armónicos y rítmicos. Se destacaron la guitarra y el acordeón de mano o bandoneón.

Hacia 1920, los principales puertos de la América hispana eran La Habana, con su exportación azucarera que atravesaba un período de gran auge conocido como “la danza de los millones”, y Buenos Aires que, con su exportación de carnes y cereales, convertía la economía argentina-uruguaya en una de las más prósperas del mundo. La música caribeña, según se elaboraba en Cuba, y los tangos y milongas de la Argentina y Uruguay tuvieron –en su ágil formato pequeño de tríos de guitarras o guitarra que acompañaba un bandoneón– una amplia difusión entre los puertos del mundo, incluso antes de que se generalizara comercialmente el disco. La habanera, por ejemplo, llegó a convertirse en un género típico del puerto de Barcelona. Cuando se inició la difusión del disco, con el auge económico que experimentaban estos países –donde sectores medios relativamente amplios consideraban ya la victrola y la radio parte fundamental del equipamiento hogareño–, la reproducción comercial de una música vista como ampliamente latinoamericana se concentró en los polos de La Habana y Buenos Aires. A comienzos de la década de 1920, el catálogo latinoamericano de la compañía Víctor incluía unas trescientas grabaciones de Cuba y unas 350 del binomio Argentina-Uruguay, mientras sólo unas pocas decenas de los demás países.

El color y el sonido de la nación: mestizaje

Las músicas “mulatas” de América, conocidas e importantes inicialmente en la Península Ibérica, comenzaron a penetrar otras regiones europeas a principios del siglo XX, y hacia las décadas de 1920 y 1930 causaron furor en París y llegaron a dominar los salones de baile de las grandes capitales. Las big bands del jazz swing alternaban con las grandes orquestas de rumbas, boleros y sambas. Proliferaron también las escuelas de tango, y el erotismo bailable americano balanceaba el acartonamiento de las figuras del baile de salón europeo. Los músicos, que hasta entonces más bien complementaban con sus presentaciones sus ingresos como trabajadores, se fueron profesionalizando, y su dedicación cotidiana elevó la calidad interpretativa.

Este casi inmediato reconocimiento popular europeo vino acompañado por un redescubrimiento del valor de la estética africana y afroamericana por parte de las grandes figuras del mundo artístico occidental: Pablo Picasso y Henri Matisse, entre otros, en las artes plásticas; Igor Stravinsky y Darius Milhaud, entre muchos, en el arte de los sonidos (contrarios al filósofo Theodor Adorno, quien descartó el valor de las músicas “mulatas” por su intrínseca vinculación con la cultura de masas y el mercado). Los choros de Pixiguinha

y los Oito Batutos, la negra norteamericana Josephine Baker, así como la blanca cubana Rita Montaner, acompañada por las “mulatas” sonoridades de la orquesta de Don Azpiazú, estremecieron a unos europeos insatisfechos con la contradictoria (¡y muy peligrosa!) trayectoria que exhibía la modernidad (y sus presupuestos epistemológicos).

Este sorpresivo reconocimiento, inusitado a los ojos racistas de culturas marcadas por la tara de la esclavitud, tuvo importantes repercusiones en la intelectualidad latinoamericana, especialmente en aquellos países con un mundo popular más claramente atravesado por la herencia cultural africana: los países caribeños y Brasil. Como ha examinado lúcidamente la joven investigadora Mareia Quintero, los intelectuales más destacados y progresistas de dichos países se lanzaron por campos y barrios populares a redescubrir en su “otro interior” el color y sonido de la nación (así se titula su libro, cuyo subtítulo es Una idea del mestizaje en la crítica musical del Caribe hispánico y Brasil –1928-1948–). Es significativo que en estos países los más importantes intelectuales en torno a lo nacional fueran entonces, a su vez, estudiosos del mestizaje y de su música: Pedro Henríquez Ureña y Enrique de Marchena en la República Dominicana, Tomás Blanco en Puerto Rico y, sobre todo, Fernando Ortiz y Alejo Carpentier en Cuba y Mario de Andrade en Brasil.

El redescubrimiento de su “otro interior” no se dio sólo entre los analistas. En esos años surgió, además, una escuela de compositores en la tradición erudita o “clásica” que intentaron integrar creativamente las diversas herencias étnicas de sus países, destacándose Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán en Cuba, Heitor Villa-Lobos, Francisco Mignone, Lorenzo Fernández y Camargo Guarnieri en Brasil; Manuel Ponce, Silvestre Revueltas y Carlos Cháves en México y, un poco después, Héctor Campos Parsi, Amaury Veray y Jack Delano en Puerto Rico. Aunque todos valoraban sus herencias “folclóricas”, tendieron a escuchar con sospechas las expresiones “mulatas” comercializadas.

Las big bands y el cine sonoro

El surgimiento del cine sonoro en América Latina estuvo indisolublemente vinculado a su música. En 1931 nació la industria cinematográfica en México “bajo el signo de sus canciones”, en palabras de la historiadora Yolanda Moreno Rivas. La primera película sonora fue, de hecho, Santa, basada en una composición de su más celebrado bolerista, Agustín Lara. Un año antes se había iniciado la publicación anual en México –que se difundiría por toda la América hispana– del Cancionero de la sal de uvas Picot, que vinculó la entonces naciente industria editorial de la palabra impresa popular, con la industria del cine, en una temprana “globalización” de la comercialización de productos manufacturados y la música popular.

El cine mexicano comenzó difundiendo por América Latina su música de charros y mariachis; así como el argentino, sus tangos. Pero ambos descubrieron pronto

la importancia de incorporar el baile de las músicas “mulatas”, sobre todo a las grandes rumberas cubanas que alcanzaban celebridad en clubes nocturnos de efervescente industria turística como el Tropicana. El director de orquesta cubano Dámaso Pérez Prado, que acompañaba siempre sus presentaciones con espectáculos bailables desde la tarima, se estableció en México, y fue desde esa época y desde su industria cinematográfica que el mambo se internacionalizó. El cine inició en América Latina el star system popular en la música. Los argentinos Carlos Gardel y Libertad Lamarque, los mexicanos Jorge Negrete, María Félix y María Antonieta Pons, la brasileña Carmen Miranda, el cubano Benny Moré y el puertorriqueño Bobby Capó, entre otros, ocuparon los puestos de estrellato que habían ocupado antes las grandes sopranos y tenores de la ópera italiana.

- El cantante y músico ecuatoriano Julio Jaramillo Laurido, alrededor de 1956 (Maty1206/Wikimedia Commons)

Entre 1918 y 1933 se prohibió en los Estados Unidos la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, y fue a través de su negocio ilícito que los grandes carteles de la mafia italoamericana amasaron sus fortunas. La Habana, donde no estaba prohibida la bebida, a sólo 150 kilómetros de Miami, se convirtió en una de las plazas principales de la mafia. Su música “tropical” se vio asociada a los grandes capitales del “bajo mundo”, lo que fortaleció la identificación inicial de los tangos y los boleros con la bohemia arrabalera de cafetines y prostíbulos. Pero éstos eran también los años de la Gran Depresión, y el “bajo mundo” latinoamericano entrelazaba contradictoriamente dos caras –la vida alegre y la vida trágica–, reunidas ambas en sus “estrellas” de la música más mimadas, como “el jefe” Daniel Santos. Oriundo del proletario barrio de Trastalleres en San Juan, inició su carrera en Nueva York y alcanzó el estrellato como el cantante de la Sonora Matancera en Cuba, y como solista luego, alternando presentaciones en célebres nightclubs con presentaciones en las más oscuras barras de las diversas capitales de la América Latina “tropical”. En todas estas ciudades surgieron versiones locales del internacionalizado “jefe”: el ecuatoriano Julio Jaramillo fue, quizá, su más emblemática figura.

A partir de los años 30, proliferaron también casas disqueras locales, y esta música de fuerte arraigo citadino se difundió por todos los barrios –incluso rurales–, y en los cafetines a través de las rockolas o velloneras, conocidas también por su marca comercial Wurtlizer. Pero el ingreso principal de los músicos seguía siendo sus presentaciones en vivo, y la música “tropical” mantenía su carácter de intensa intercomunicación entre sus intérpretes y su público.

Lo íntimo y lo social: tríos y migraciones

Además de Buenos Aires, Río de Janeiro, Ciudad de México y La Habana, el desarrollo de una música ampliamente latinoamericana tuvo un quinto centro citadino de enorme importancia: Nueva York. En 1917, los Estados Unidos concedieron a los habitantes de su colonia caribeña de Puerto Rico la ciudadanía, en gran medida para que sirvieran de “carne de cañón” en sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial. El ejército estadounidense, como muchas esferas institucionales en aquel país, estaba segregado racialmente, y a los puertorriqueños se los integró a los batallones negros. En 1918, el entonces trombonista de bandas pueblerinas y mulato Rafael Hernández fue reclutado por el Ejército, donde formó parte de su banda de músicos. En ésta se puso en contacto con los extraordinarios juegos de voces de los spirituals y los atrevidos experimentos armónicos del ragtime y el jazz emergente. Al finalizar la guerra se estableció en Nueva York como obrero fabril durante varios años, cuando la emigración latinoamericana no estaba allí aún segmentada por país de origen. Puertorriqueños, cubanos, mexicanos y otros latinos vivían en los mismos barrios y tenían clubes sociales en común. Predominaban los conjuntos musicales constituidos por músicos de diversas procedencias. Así fue surgiendo la noción de “latino” como término común abarcador.

Tanto el surgimiento y los requerimientos de la industria disquera como la formación de una comunidad hispana mixta nutrían una más intensa intercomunicación musical y fomentaban el desarrollo de formas comunes de expresión. Varios países latinoamericanos, además, experimentaban entonces importantes migraciones del campo y los pequeños pueblos a las ciudades portuarias, donde los géneros folclóricos se ponían fácilmente en contacto con las formas popularizadas en el intercambio comercial. En México, por ejemplo, la trova de la península de Yucatán, en constante comunicación previa con La Habana, empezó a migrar también a Ciudad de México.

Quebrados los contextos comunitarios tradicionales de la música, la expresión sonora se tornó más individual, y los bailes de los emergentes clubes sociales se convirtieron en los contextos de una nueva comunidad citadina. A pesar de que el bolero comenzó a desarrollarse a finales del siglo XIX, en el intercambio entre los puertos caribeños de La Habana, Veracruz, Cartagena y San Juan, no fue hasta 1920 cuando experimentó su enorme difusión continental. Emigrantes como Rafael Hernández y la mexicana María Grever desde Nueva York, junto a Guty Cárdenas, constantemente moviéndose entre Mérida, La Habana, Ciudad de México y los Estados Unidos, estuvieron entre sus primeros grandes artífices.

La emigración “latina” a Nueva York fue fundamentalmente obrera. Los emigrantes no contaban con instituciones que apoyaran el amplio formato de la orquesta o la banda, como habían sido los gobiernos municipales, el sistema escolar o instituciones como los bomberos o la policía en sus países de origen. Y como comunidad obrera, sus bailes rara vez contaban con los recursos para contratar una orquesta. Los conjuntos de esa emigración inicial fueron, pues, principalmente de formato pequeño, constituidos por trabajadores que complementaban con la música sus ingresos. Una de las grandes contribuciones de Rafael Hernández a la expresión musical latinoamericana fue el desarrollo que logró del formato pequeño del trío y el cuarteto. Combinando la música negra estadounidense con su formación inicial en las bandas pueblerinas, el jibarito Rafael incorporó al formato pequeño la riqueza de la elaboración armónica. Con los juegos de voces y la combinación de guitarras (instrumento de amplio registro, donde pueden combinarse a dúo arpegios agudos secundados por muy variados acordes en los registros graves) logró una riqueza sonora poco antes experimentada en conjuntos de tan pocos integrantes. La elaboración armónica en las voces y en los acompañamientos guitarreros, combinada con el lirismo melódico de la canción y la riqueza rítmica afrocaribeña, hicieron de la música de tríos (y cuartetos) un extraordinario vehículo de expresión de la creatividad popular. El mundo popular emigrante, en la inestabilidad de su movilidad, su precariedad económica y desarraigo, encontró identificaciones con este formato musical también a nivel simbólico: sus instrumentos populares, su aspecto democrático de reunión de amigos y su apariencia de caminantes –los tríos tocaban, y lo siguen haciendo, siempre de pie–.

- El cantante, compositor e instrumentista puertorriqueño Rafael Hernández (Reproducción/Archivo Sala Museo Rafael Hernández)

Después de Nueva York, el jibarito Rafael vivió en Cuba y en México. Su trío, constituido por dos puertorriqueños y un dominicano, que en Nueva York se llamaba Trío Borinquen (nombre indígena de Puerto Rico), cuando tocaba en la República Dominicana se rebautizaba como Trío Quisqueya (nombre indígena de Santo Domingo). En todos estos países compuso canciones que llegaron a considerarse emblemáticas de cada lugar. Para Santo Domingo, su más difundido himno popular: Quisqueya tierra de mis amores; en México fue oficialmente comisionado para escribir el himno regional de Puebla; y en Cuba, ¿quién no considera “El cumbanchero” o “Cachita” como dos de las más representativas canciones cubanas?

La primera grabación del Trío Borinquen fue una guaracha que recoge la tragedia íntima de un personaje popular que se ganaba la vida mostrando de pueblo en pueblo su deformación física: Monchín del alma. Los múltiples dramas de caminantes pueblan sus composiciones, con referencias directas o indirectas a los más variados contextos del fenómeno migratorio. El nomadismo, el desplazamiento, la separación y la ausencia son temas centrales también del segundo gran bolerista puertorriqueño, Pedro Flores, y también del samba canción de Noel Rosa. La temática migratoria atravesó repetidamente los boleros mexicanos: “Ella se fue...”, Vereda tropical de Gonzalo Curriel, de 1936; y el célebre Bésame mucho de Consuelo Velásquez, de 1941: “piensa que tal vez mañana te encuentres muy lejos...”. No fue coincidencia que el trío que alcanzó mayor celebridad en toda América Latina –Los Panchos– hubiera nacido en Nueva York, formado por dos mexicanos y un puertorriqueño.

La bossa nova, lo femenino y el feeling

Aparte de las ya mencionadas compositoras mexicanas de boleros María Grever y Consuelo Velásquez, y de la creadora de los más famosos valses peruanos, Chabuca Granda, durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres latinoamericanas se destacaron sobre todo como actrices y bailarinas, primero del teatro bufo (especialmente las creaciones de Chiquinha Gonzaga en Brasil), y luego del cine. Ello se fortaleció con la ofensiva inversión estadounidense de la posguerra en América Latina, liderada por el neoyorquino Nelson Rockefeller, y el creciente interés de Hollywood por iconografiar la hegemonía del nuevo polo de la modernidad civilizadora en su complejo juego simbólico con la otredad del exotismo exuberante, pero a la postre trivial, de sus recién redescubiertos “buenos vecinos”. Hacia 1943, las películas de Hollywood de tema latinoamericano sumaban 30; pero apenas dos años después el número había ascendido a 84. La gran mayoría incluía jubilosas escenas de baile bajo los acordes de las grandes orquestas del latin beat. Las relaciones de poder económico-políticas entre los Estados Unidos y sus “buenos vecinos” se representaron a través de relaciones de género desiguales: hombre norteamericano (sobriedad, civilización, raciocinio) y mujer latina (sensualidad, primitivismo, barbarie). Como manifestaba la estrella brasileña Carmen Miranda mientras, con sensuales vestidos carnavalescos y sombreros de exóticas frutas tropicales, enseñaba a sobrios y elegantes oficiales navales norteamericanos a bailar el “Uncle Samba”: Well, there’s your Good Neighbor Policy. Come on, honey, let’s Good Neighbor it.

Los períodos de posguerra tendían a fortalecer las concepciones de la femineidad como maternidad, el hogar como el espacio femenino por excelencia y la mujer como “complemento” del hombre público. Traducidos a los principios de la sonoridad occidental, la mujer sería para el hombre lo que representaba para la melodía sus armonías correspondientes. Las descentradas músicas “mulatas” de América tuvieron en la posguerra de 1950 un papel fundamental en la camuflada impugnación de dicho principio patriarcal. El “Samba de una nota só” de Tom Jobim constituyó el más elocuente testimonio de cómo podían ejercer protagonismo la armonía y el ritmo. Toda la bossa nova, junto a la sucesión progresiva de escalas en el armazón armónico del jazz (ambas músicas, en constante intercomunicación) fueron las más destacadas expresiones del carácter descentrado de las músicas “mulatas” en relación con la armonía.

En el bolero, este proceso se manifestó con el surgimiento del movimiento denominado “feeling” que, no por casualidad, elevó el protagonismo femenino, tanto en la interpretación como en la composición. Frente a la tan poderosa tradición rumbera femenina previa, lo armónico no sólo opacó a lo melódico, sino también al ritmo: las intérpretes del feeling (e incluso los hombres) se caracterizaron por un estilo de cantar parlatto. Las cuerdas metálicas de la guitarra fueron sustituidas por cuerdas de nailon, y el rasgado rítmico por finos “tirandos y apoyandos” que colmaban de sutilezas tímbricas los atrevidos experimentos armónicos que hacían parecer como “arcaicos” los tradicionales “acompañamientos” de tónica dominante-subdominante que habían adoptado inicialmente los boleros de la armonía occidental. Además de los boleristas cubanos Antonio Méndez y César Portillo de la Luz, los compositores principales del feeling fueron las puertorriqueñas Myrta Silva, Puchi Balseiro y, de una manera especialmente destacada, Sylvia Rexach.

De la big band al Combo

El concepto abarcador de música latina, que comenzó a desarrollarse en la época de los boleros y tríos en Nueva York, fue fortaleciéndose, también en los Estados Unidos, con las big bands de la espectacularidad “tropical” de mediados de siglo: las orquestas dirigidas por los violinistas catalanes Xavier Cugat y Enric Madriguera, las dirigidas por el clarinetista Mario Bauzá (cubano), por el pianista Noro Morales (puertorriqueño) y por los timbaleros Tito Rodríguez (puertorriqueño) y Tito Puente (nuyorican). Como por lo general tocaban para grandes audiencias norteamericanas y para emigrantes de diferentes países latinoamericanos –audiencias conformadas por diferentes grupos de edad–, su repertorio incluía géneros de diferentes épocas y orígenes. Las orquestas de Tito Rodríguez y Tito Puente fueron particularmente importantes. Con toda la espectacularidad de la sonoridad hollywoodense de las orquestas de Madriguera y Cugat, y siguiendo, como aquéllas, el formato básico de la orquesta de swing con su percusión al fondo, como estupendos percusionistas que eran, le devolvieron a la sonoridad “tropical” producida en los Estados Unidos su claro protagonismo rítmico y un sentido identitario propio –latino-caribeño en un sentido amplio–, que no se sentía obligado a manifestarse como un “otro amigable y exótico” frente a la cultura angloamericana dominante.

En los años protagónicos de las big bands, específicamente en 1954, el conguero y timbalero negro puertorriqueño Rafael Cortijo inició una revolución tímbrica en los formatos de las músicas “mulatas” combinando, en un conjunto que denominó “combo”, la tradición percusiva espontánea del rumbón de esquina con la tradición de las orquestas latinas para el baile de salón, predominantemente de vientos-metal (combinación que se había comenzado a ensayar en varios países, sin tanto éxito, pocos años antes, como fue el caso del maestro negro Abigail Moura en Brasil). En el combo de Cortijo, como en el de Moura y otros de esos mismos años, se colocó en la línea de frente, por primera vez en la historia de la música popular “comercial”, una combinación de percusión, canto y baile. Esa línea estaba constituida por un conguero, un timbalero y un bongosero, y un cantante principal junto a dos cantantes que le hacían “coro”, quienes además tocaban la llamada “percusión menor” –maracas, güiro, clave y cencerro (o campana)– y coreografiaban la música, es decir, bailaban, reforzando la tradición del imprescindible diálogo entre bailador y tamborero de las músicas negras latinoamericanas. En un costado se colocaban el piano y el bajo, y en la parte posterior, los vientos-metal: trompeta, trombón y saxofón. El protagonismo del ritmo de Cortijo y su combo no sólo se manifestó en su línea frontal sino, además, en la contribución de los instrumentos melódicos y los cantantes a la compleja conformación polirrítmica. Los contrapuntos entre bajo y piano, entre saxofón y trompeta, y entre solista y “coro” ejercieron una evidente función rítmica, incorporando a composiciones descendientes de sonoridades negras la tradición de melodización de ritmos de las primeras músicas “mulatas” para el baile en pareja.

Negritud

Cortijo y su Combo fue también la primera agrupación popular “comercial” –de la que se tenga noticia– en pagar los mismos salarios a los percusionistas y a los instrumentistas de formación académica. Fue, además, la primera agrupación en llevar a la esfera mediática del disco y a la entonces naciente televisión –como música popular bailable, no como folclore o música “tradicional”– composiciones del momento de la música negra principal de su país, como la bomba, género que, de hecho, predominó en su repertorio, conformado además por las músicas “mulatas” de guaracha, merengue, plena, bolero, samba, cumbia y calipso. Asimismo, fue la primera agrupación latina en interpretar canciones en inglés; pero no el de la metrópoli, sino el inglés “cocolo” de las Antillas menores. Su irrupción innovadora llamó la atención del albañil mulato Ismael “Maelo” Rivera, quien entonces era el cantante de la más reputada orquesta de baile en Puerto Rico, significativamente bautizada “La orquesta panamericana”. Maelo, no por casualidad apodado “Sonero Mayor”, renunció a la muy distinguida posición que había alcanzado, para irse a cantar en un conjunto integrado, en su mayoría, por negros y que tocaba principalmente en prostíbulos.

Las descargas de los vientos-metal, la riqueza armónica del piano y las modulaciones vocales de Ismael Rivera y sus soneos le otorgaron una complejidad y una riqueza melódico-armónica hasta ese momento insospechada en una música fundamentalmente percusiva de “calle y esquina”. Esta sofisticación melódico-armónica vino acompañada de un enriquecimiento en las letras. En la bomba tradicional, como composición “abierta”, la canción prácticamente no existía. Coro y solista alternaban frases referentes, principalmente, a realidades míticas. Manifestaba la realidad cultural de un mundo social al que se había intentado despojar de la palabra. En la guaracha, el populacho urbano del siglo XIX, y en la plena y el calipso, el proletariado móvil de las primeras décadas del siglo XX elaboraron una forma-canción antifonal que combinaba, no ya frases, sino estrofas del solista con estrofas del coro, entremezclando la forma “abierta” con la estructura “redondeada” en algunas composiciones que principalmente cantaban épicas barriales de la cotidianidad. Las bombas, guarachas y plenas de Cortijo y su combo adelantaron una combinación de esferas temporales que habría de alcanzar dimensiones revolucionarias en la salsa: combinaciones de lo mítico y lo cotidiano con lo histórico.

Lo épico barrial mantuvo en Cortijo y su Combo un carácter central, pero enriquecido, tanto a nivel endógeno como exógeno, con canciones que incorporaban la intimidad o que integraban a la sensibilidad barrial acontecimientos internacionales:

En qué pararán ¡Dios! en qué pararán las cosas, los rusos han tirado un satélite a la vuelta del mundo. o Allá en Katanga hay un revolú, entre Lumumba y Kasavubú.

A mediados de los 50, mientras la sonoridad rockera anglo comenzaba a cubrir el mundo, precisamente cuando miles de puertorriqueños iniciaban las migraciones masivas a las metrópolis que habrían de caracterizar a la realidad social internacional de las décadas siguientes, Cortijo y su Combo popularizaron su mirada de la movilidad ascendente desde el entrecruce de diversos tiempos históricos. Obviamente presentes los intensos movimientos migratorios que se vivían, pero en evidente referencia a la gran migración constitutiva del Caribe –el tráfico de esclavos–, al ritmo de bomba con tímbrica “mulata” sentenciaban:

¡Déjalo que suba a la nave, déjalo que ponga un pie! ¡Que van a llevar latigazos, hasta los que están por nacer!

Nueva York, el barrio y la salsa

Las orquestas de Machito, Tito Puente y Tito Rodríguez representaron las más elaboradas estilizaciones del máximo desarrollo alcanzado por las músicas “mulatas” en los Estados Unidos. Sin embargo, el establishment musical latino admitía las orquestas sólo en los grandes salones para los momentos especiales.

Adoptando el formato de combo que había introducido en la década anterior Cortijo, económicamente más viable para músicos experimentales y más acorde a una sonoridad no de gran espectáculo u ocasión, sino de cotidianidad barrial, los jóvenes de la gran migración latina a Nueva York, en continua comunicación e intercambio con los músicos de sus países de origen, desarrollaron maneras de conjugar una enraizada y valorada tradición cultural con algunas impugnadoras identidades generacionales, sociales y étnicas. La salsa tomó de la tradición de la big band su sentido de identidad latina, ampliamente extraterritorial, y sus ingredientes: los géneros negros y “mulatos” previos. No obstante, revolucionó su sonoridad, más por sus prácticas que por sus contenidos: sobre todo, a través de una libre combinación de formas y ritmos, por medio de la cual “se le faltaba el respeto” a la integridad de cada género al transgredir sus bordes, las fronteras entre uno y otro, con un entrelazamiento combinatorio donde se hacía difícil determinar qué género se estaba tocando: una guaracha, un son, una rumba, una cumbia, una guajira, un cha-cha-chá, un tamborito, un bolero, un samba, un merengue, un hip-hop, una plena o un guaguancó. De hecho, se eliminó la práctica generalizada de identificar cada canción por su género en la carátula de los discos. Las otras dos innovaciones fundamentales de la salsa fueron transformaciones más creativas e indeterminadas de las antiguas prácticas de improvisación vocal o los soneos y de improvisación instrumental o descargas.

Concibiendo como definitorios sólo los contenidos, y entendiendo éstos sólo en términos de las estructuras y fórmulas que identificaban tradicionalmente los distintos géneros, muchos músicos y comentaristas autorizados llegaron a argumentar incluso que la salsa no existía. No existiendo, de hecho, un ritmo que propiamente se pudiera llamar salsa, sino escuchando como “salsa” varios ritmos afroamericanos identificados con géneros previos, otros la entendieron sólo como un concepto “paraguas” que agrupaba los muy distintos géneros de la música tropical. Finalmente, otros la vieron como un disparate nuyorican. Pasaron años antes de que finalmente la salsa fuera comprendida como un movimiento musical heterogéneo y variado, más identificado con “unos sonidos” que como un género. “Unos sonidos” producto más de unas novedosas maneras de hacer música (es decir, unas prácticas) que de alguna estructura o “fórmula”. Más aún, cuando la práctica central que la definía –la libre combinación de ritmos, formas y géneros afroamericanos tradicionales– evitaba o evadía su posible fosilización en fórmulas.

Esta innovadora modalidad de hacer música latina se expresó también en la lírica. En los años 60 y 70, sus letras, por lo general, constituían afirmaciones de la necesaria unidad entre latinos y latinoamericanos, expresiones impugnadoras de la desigualdad social y la discriminación racial, y aspiraciones utópicas por un mundo más justo y más libre. De hecho, una de sus primeras grabaciones importantes se tituló “Justicia”, de Eddie Palmieri.

La salsa se difundió muy pronto por toda América Latina, y luego por todo el mundo. En 2001, en internet aparecieron clubes de baile que se anunciaban como de salsa en casi todos los países de Norte, Centro y Sur de América, en 23 de los países de Europa y en otros 15 alrededor del globo. Existían clubes de salsa en por lo menos 36 de los 50 estados de los Estados Unidos, y entre 8 a 10 ciudades de Gran Bretaña. Londres albergaba 53 establecimientos comerciales donde se bailaba salsa (aunque no exclusivamente); y 57 hacían parte de la red de ciudades de la pequeña Holanda. En 60% de los países mencionados se registraban, además, escuelas o maestros de baile que se concentraban en enseñar salsa, desplazando así la previa hegemonía del tango, y también de la rumba, el samba, el jazz, las danzas folclóricas y el ballet, como el género de baile que más personas se interesaban por practicar o aprender.

El “hombre nuevo” y la Nueva Canción

Paralelamente a la conformación de la salsa entre los jóvenes latinos de Nueva York surgieron otros importantes movimientos musicales juveniles en América Latina. Uno de los de mayor impacto se autodenominó Nueva Canción o Nueva Trova.

A diferencia de la salsa que nunca se visualizó como expresión militante, aunque sus composiciones estaban atravesadas por –e implicasen– claras repercusiones políticas, este otro movimiento sí se concibió como “político” de manera explícita, y en muchos países se conoció inicialmente como “canción protesta”. Su emergencia se asoció, de hecho, a acontecimientos políticos de enorme trascendencia: las grandes luchas estudiantiles de 1968 –que fueron, en realidad, internacionales, pero con experiencias latinoamericanas dramáticas, como el Tlatelolco mexicano–, la construcción socialista a partir de las guerrillas, identificada con Cuba, y la inminente posibilidad de una vía de masas hacia el socialismo que representó la victoria de Salvador Allende en 1970, en Chile. Los focos iniciales de este movimiento fueron precisamente esos países.

En marzo de 1969 se puso en marcha el Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC (Instituto Cubano de Artes e Industria Cinematográficas), que sirvió de base para la consolidación del intercambio entre jóvenes cantautores identificados con la utopía de Ernesto Che Guevara: la construcción del “hombre nuevo” que se iniciaba en Cuba. Los principales artífices de la Nueva Trova fueron Pablo Milanés, Noel Nicola y Silvio Rodríguez.

Frente a la enorme difusión internacional de la expresión juvenil rockera que hegemonizaba los Estados Unidos e Inglaterra, estos cantautores intentaron afincar su expresión juvenil revolucionaria en aquellas tradiciones sonoras nacionales más afines a su concepción del “hombre nuevo”. La principal –y de allí su nombre, la trova campesina– privilegiaba la palabra y la expresión “seria” de sus ansias y añoranzas. La Nueva Trova se caracterizó, co-

mo la trova antigua, por el protagonismo de la guitarra y por el carácter poético de sus letras. Como agrupación de jóvenes letrados, cultos en la literatura y la música, no reprodujeron la trova antigua tal cual, sino que resultó enormemente enriquecida literaria y musicalmente. Por ello, “Nueva”, y también por su compromiso político con “la nueva sociedad” socialista. El artista en la Cuba socialista era un empleado de las instituciones del Estado, lo que ayudó a fortalecer su –también– nueva concepción como “trabajador cultural”, libre ya de la “ignominiosa atadura al mercado y los intereses mercenarios capitalistas” (Tumas-Serna). La Nueva Trova se caracterizó también por un rechazo a la llamada “música comercial”, que además diferenciaba la trova campesina “pura” de aquellas expresiones “mulatas” atravesadas por la industria musical.

La gran tradición cubana de las músicas “mulatas” del Tropicana Nightclub –históricamente vinculada a una Habana de vida alegre, al turismo decadente de la mafia y la prostitución que estereotipaba un exotismo tropical–, fue asociada con el desparpajo y el relajo que la Revolución se proponía erradicar. Las músicas negras de los carnavales, el guaguancó y la santería, con el atraso de la superstición o la enajenación del escapismo de la “falsa conciencia”. La mulatería de la Nueva Trova estuvo vinculada sólo a la mulatería de la trova antigua en las síncopas de la guajira campesina o del migrante (del campo a la ciudad) son montuno de la trova de Santiago. Pablo Milanés, el único integrante evidentemente no blanco del movimiento, rescató del bolero su vertiente feeling –con su protagonismo armónico–, como solapada impugnación de la tan poderosa ideología cubana de la supuesta armonía racial, que tanto defendía la Revolución.

Estos principios centrales de la construcción sonora del “hombre nuevo” se replicaron por todo el continente en su Nueva Canción: el rescate de las sonoridades campesinas como depositarias del alma de cada nación, el acompañamiento de la guitarra y el protagonismo –sobre el baile– de la canción, de la expresión poética, que tanto convocaba a los estudiantes. Dichos principios caracterizaron la obra de Enrique García Godoy en Nicaragua, Amparo Ochoa en México, Daniel Viglietti en Uruguay, Mercedes Sosa en la Argentina, las primeras composiciones de Edu Lobo y Chico Buarque de Holanda en Brasil, grupos como Taoné y Haciendo Punto en Otro Son, en Puerto Rico y, sobre todo, a los grupos y cantautores vinculados a las luchas políticas de la Unidad Popular (UP) en Chile.

El Cono Sur contaba con dos importantes antecedentes: el argentino rural –de porte absolutamente contrario al citadino porteño– Atahualpa Yupanqui y la chilena Violeta Parra –de porte diametralmente distante a las pitucas de los barrios de la elite de Santiago–. En las décadas previas al surgimiento de la Nueva Canción, ambos se habían dedicado a conocer y difundir el folclore rural de dos de los países más urbanos del continente. Inspirados sobre todo en Violeta –hermana, además, de un reconocido poeta “nacional”, Nicanor Parra–, se establecieron peñas (especies de bares que cumplían el papel de círculos culturales, donde se cantaba, recitaba y se leían piezas de teatro), primero en Santiago, hacia finales de los años 60, y luego en todas las capitales del continente en la década siguiente. Allí, los estudiantes con pretensiones de poetas cantaban a la Revolución y al hombre nuevo a los acordes de guitarras, charangos y flautas andinas. Los hermanos Ángel e Isabel Parra, Víctor Jara y los grupos Inti-Illimani y Quilapayún, entre otros, junto a los cantautores de otros países antes mencionados, se tornaron ampliamente conocidos entre los grupos estudiantiles de todo el continente. Tras el golpe de Estado y la consolidación de la dictadura pinochetista en Chile, el fracaso de las guerrillas, el desgaste de la Revolución Cubana y el triunfo del neoliberalismo, la utopía del hombre nuevo fue refugiándose en la intimidad, y en ésta, algunos exponentes de la Nueva Canción lograron reciclarse con composiciones de un elevado lirismo y sofisticación sonora, como –entre otras– “Unicornio”, de Silvio Rodríguez, “Árboles”, de Roy Brown (uno de los fundadores de Taoné) y muchas en la amplia discografía de Pablo Milanés... aunque algunos (ya no tantos) jóvenes estudiantes sigan insistiendo en la Nueva Canción Protesta original.

El recorrido desde lo tropical hasta el Tropicalismo

La Nueva Canción tuvo también una importante vertiente “mulata”. La primera producción de Manuel Monestel en Costa Rica –Cantoamérica– siguió fielmente las líneas de la Nueva Trova. Pero en la búsqueda compartida de las raíces folclóricas, en un país de tan marcada –y, a su vez, silenciada– segregación étnico-racial, se maravilló con la riqueza de los calipsos cocolos de la Costa Atlántica (en realidad, Caribe), y su segunda producción se basó en esa otra cara primigenia del alma nacional. Ese elemento de la incorporación de tradiciones folclóricas afro a la Nueva Canción se dio también entre otros exponentes, como Alí Primera en Venezuela, el grupo Convite en la República Dominicana y entre algunos participantes de los grupos Taoné y Haciendo Punto en Puerto Rico. Dice mucho del carácter del movimiento de la Nueva Canción el hecho de que muchos de estos valiosos trabajos “mulatos” pasaron desapercibidos en el resto de América. No así el de otras vertientes que consiguieron distanciarse de algunos de los principios constitutivos del movimiento: su carácter eminentemente estudiantil, el rechazo a lo comercial, un sentido político estrechamente limitado a las luchas por el control del Estado, su identificación del alma nacional con un idealizado campesinado y la preponderancia de los timbres de la guitarra.

Podrían incluirse en esa otra vertiente recreaciones líricas de las músicas negras, como las de Susana Baca respecto al mundo afroperuano y Totó “La momposina” respecto al afrocolombiano; en comunicación “espiritual” con la “diva descalza” Cesaria Evora de las islas de Cabo Verde, producciones posteriores a los años de auge del movimiento. No obstante, debemos concentrarnos en las tres grandes expresiones “mulatas” de la Nueva Canción en América, las cuales sí se correspondieron en términos cronológicos con el auge de la Canción Protesta: la “nueva canción” salsera de Rubén Blades, el reggae jamaiquino, y el Tropicalismo brasileño.

Brasil, como Cuba, vivió la problemática de una generalizada imagen tropical estereotipada a nivel internacional. Pero a partir de 1964, en contraste con una política gubernamental enfrentada a dichos estereotipos por parte de la Revolución, el control del Estado fue ejercido por militares de derecha sin una política clara al respecto. A diferencia de Cuba también, en la década previa, la música popular brasileña (MPB) había experimentado una notable renovación a través de la bossa nova de Jobim y Joao Gilberto, las letras –con camufladas connotaciones de izquierda– de Vinicius de Moraes y las recuperación de una trova “mulata” bahiana, mucho más compleja que la guajira, sobre todo por Dorival Caymmi. Los principales fundadores del Tropicalismo en 1968, Caetano Veloso y Gilberto Gil, habían producido discos en la “onda” de la MPB en 1966 y 1967, y consagrados cantantes de la MPB, como Elis Regina, habían grabado algunas de sus composiciones. Por otra parte, de la MPB habían surgido ya ejemplos estupendos de canciones de protesta: el más destacado de ellos, entre varios, fue Chico Buarque.

La Nueva Canción del Tropicalismo no tuvo que buscar en el campesinado su “alma”, sino, al contrario, enfrentarse a la trivialización del ruralismo tropical otorgándole un carácter más evidentemente urbano, trasnacional y contemporáneo al extraordinario trabajo realizado antes por un movimiento renovador del cual se sentían parte. Ello, a través de la incorporación del rock –y sus tímbres de guitarras eléctricas– y del reggae, la adopción de símbolos internacionales de protesta (como los dashikis de Gil que reforzaban su africanidad y la vestimenta “futurista” con adornos “primitivos” de Caetano) y a través de un estilo paródico altamente impregnado de humor. Además de ellos, en el Tropicalismo se distinguieron también Maria Bethânia –hermana de Caetano y, como intérprete, inicialmente más destacada que él–, Gal Costa y Tom Zé. La dictadura militar los expulsó del país en 1969, y su exilio en Londres les ayudó a fortalecer sus propuestas y a internacionalizar sus protestas sonoras, que se mantienen vigentes hasta hoy.

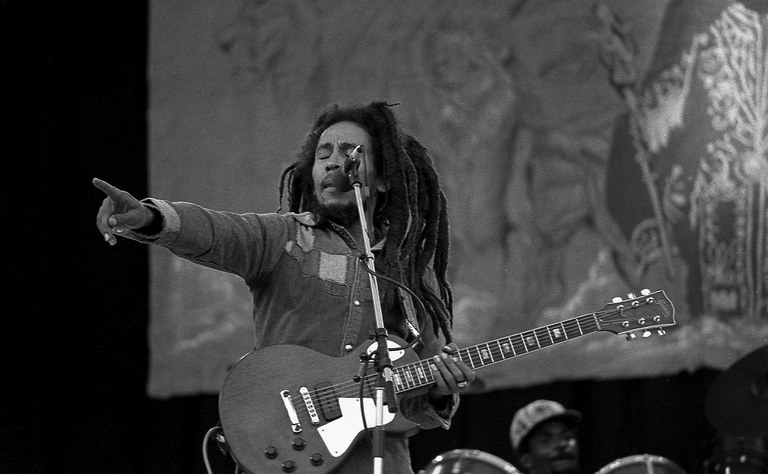

Reggae de protesta y salsa poética

Paralelamente a la consolidación de la salsa en el mundo hispanohablante y del Tropicalismo en Brasil, surgió el reggae en la anglófona isla tropical de Jamaica. El reggae, como el Tropicalismo, expresó en los timbres contemporáneos del rock ritmos autóctonos y formas culturales desarrolladas por su negritud y “mulatería”: en el caso de Jamaica, principalmente su religión y visión del mundo rastafari. Su más grande exponente fue el cantautor y guitarrista mulato Bob Marley. Como la Nueva Canción chilena en los tiempos de Allende, el movimiento reggae participó activamente en la campaña electoral del entonces político socialista Michael Manley a principios de los 70. Sus canciones más difundidas fueron expresamente de protesta social, pero a diferencia de la canción de protesta hispanoamericana, ponían énfasis en el pacifismo, tocando la sensibilidad antimilitarista contra la Guerra de Vietnam. Se tornaron pues, muy populares entre la juventud y los sectores progresistas de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Así, Marley fue varias veces invitado a compartir el escenario con continuadores de la tradición anti- establishment del rock progresista, como Bob Dylan, Marvin Gaye, Eric Clapton y Bruce Springsteen.

La súper estrella del reggae murió muy joven en 1981, y decayó su presencia internacional en Occidente. Pero el género siguió desarrollándose en Jamaica y expandiéndose por todo el Caribe, y hoy se mantiene como uno de los principales géneros del mundo tropical.

El más claro exponente de la Nueva Canción en la sonoridad “mulata” salsera fue el panameño (hijo de cubana y cocolo de Santa Lucía) Rubén Blades, tal vez, propiamente, el único cantautor. Algunos de los más destacados cantantes salseros –Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, etc.– compusieron extraordinarias canciones, pero como parte de un repertorio constituido principalmente por músicas de otros compositores. Su función creativa en este tipo de práctica de elaboración sonora, que combinaba la composición “redondeada” con la improvisación “abierta”, aparece principalmente en los soneos (la improvisación en el canto), Entre finales de los 60 y comienzos de los 80, Lavoe fue el principal continuador e innovador del nuevo soneo salsero iniciado por el puente inmediato entre la música tropical tradicional y la salsa: Ismael Rivera, el “Sonero Mayor”. Los cantantes que alcanzaron mayor notoriedad siguieron siendo sobre todo grandes soneros: el dominicano José Alberto “El canario” y los puertorriqueños Gilberto Santa Rosa y el Cano Estremera entre finales de los 80 y el 2000; y Choco Orta, Domingo Quiñones y Víctor Manuelle (todos ellos puertorriqueños) en la actualidad. Blades fue el único que se distinguió como intérprete de sus propias composiciones; pero su notoriedad fue posible por el hecho de ser un gran sonero también. Sus soneos en dos de las pocas canciones que popularizó de otros compositores –“Ojos”, de Johnny Ortiz, y “Plantación adentro”, de Catalino “Tite” Curet Alonso– son los más extraordinarios ejemplos de soneos salseros de la historia.